莫言郭文景北师大谈歌剧《红高粱》

“高粱红了,红了高粱。我们生长在这片土地上,风吹雨打不弯腰,雪压火烧更坚强,我们都是红高粱。”这段昂扬的唱词,并非来自小说或电影,而是出自国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》。

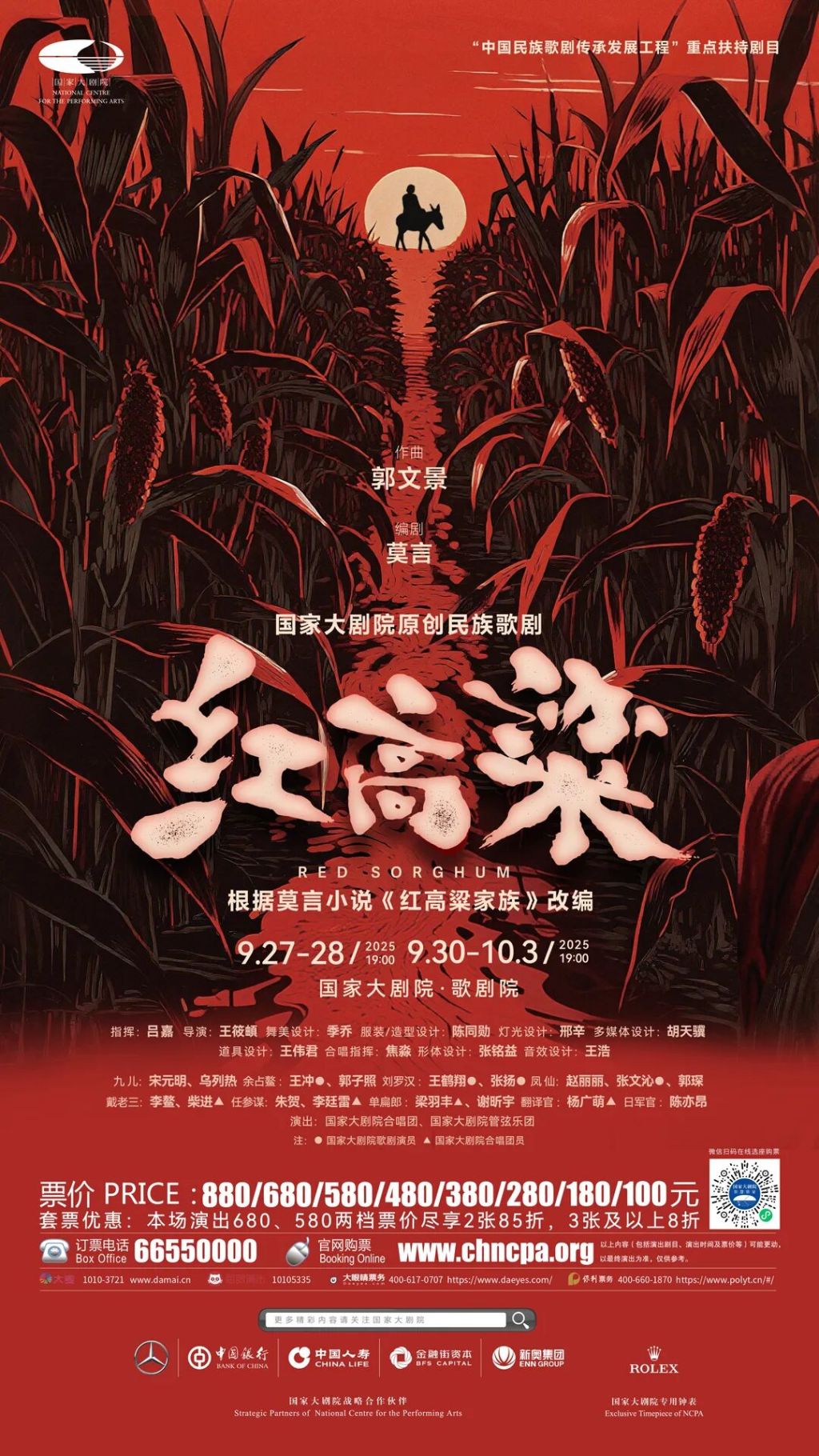

海报 本文全部图片由国家大剧院提供或来自国家大剧院公众号文章

2025年9月27日至10月3日,该剧将在国家大剧院歌剧厅隆重上演。19日晚,国家大剧院“经典艺术讲堂”走进北京师范大学学生活动中心。编剧莫言、作曲郭文景、总监制张尧与北师大师生展开对谈,揭秘这部民族歌剧的创作历程与艺术追求。

艺术讲堂现场

莫言:“我相信我还是能学会写歌剧的”

“歌剧是诸多剧种里面最阳春白雪的。”莫言在开场白说道。他坦言,虽然自己的小说作品《红高粱》已有电影、电视剧、舞剧、话剧等多种艺术形式的改编,但歌剧版是“最具表现力、最有爆发力”的一种呈现方式。

电影《红高粱》剧照

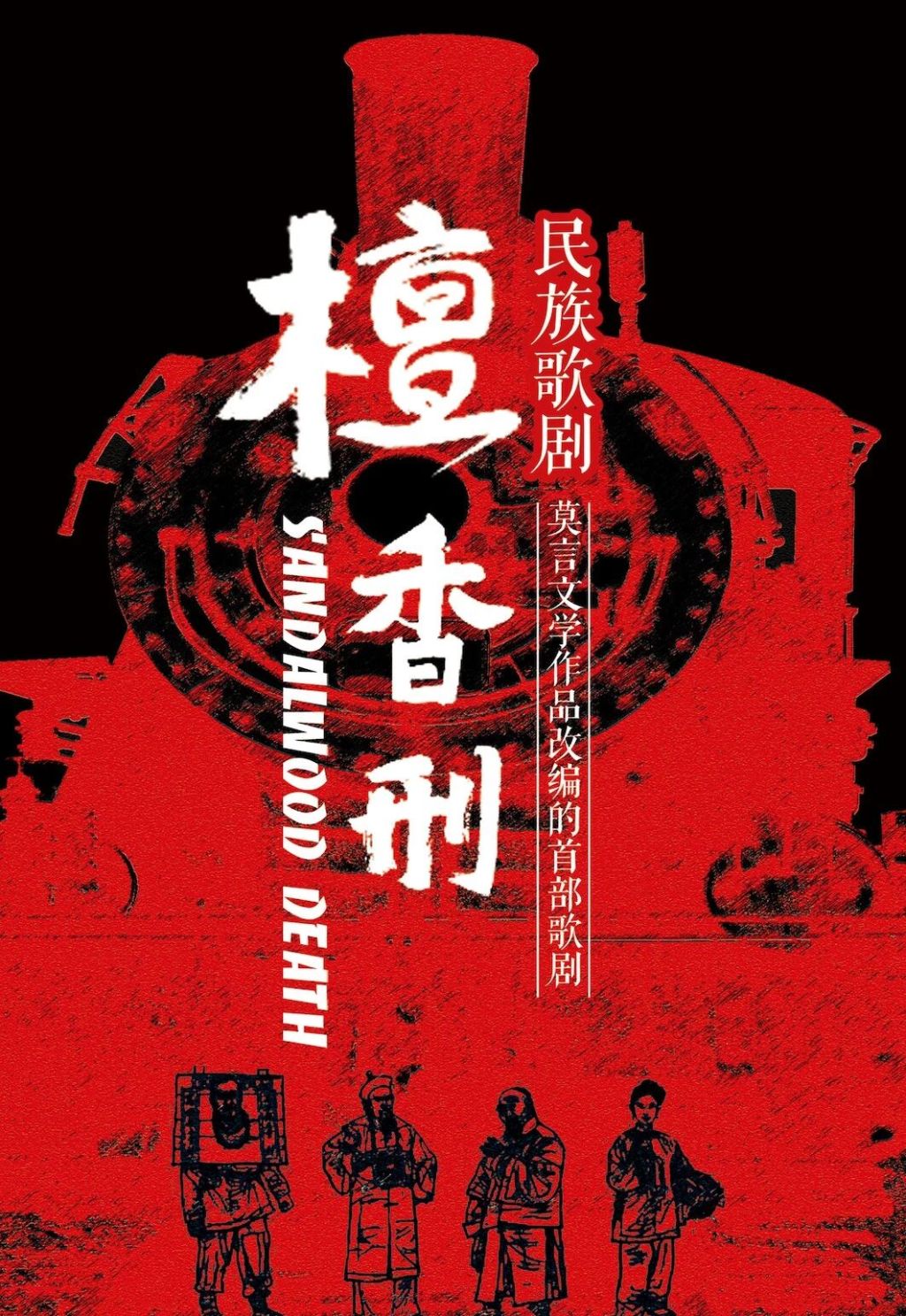

据介绍,国家大剧院新排民族歌剧《红高粱》,是莫言首部独自担纲编剧的歌剧作品,此前他和山东艺术学院李云涛教授共同编剧的《檀香刑》,2018年已经在国家大剧院上演,并收获不俗反响。

歌剧《檀香刑》海报

作为原著作者兼编剧,莫言现场分享了从“摸不着门”到七易其稿的创作历程。他回忆说,自己最初对歌剧剧本创作并不熟悉,第一稿几乎是照搬了早年创作的茂腔戏曲剧本《高粱酒》,“他们没好意思当面跟我说,通过下面一个创作联络人员跟我说,‘先生,我们准备另外找一个写歌剧的人帮着你写’。我说你实话实说吧,他说你写的根本不是歌剧,写的还是茂腔。”

这一“刺激”反而激发了莫言的创作欲望。“我说什么叫歌剧呀?我相信我还是能学会写歌剧的。”在研究了《骆驼祥子》《运河谣》等经典歌剧剧本后,他逐渐领悟到歌剧剧本的特殊性,“不能用特别讲故事写实来写剧本,要写意写诗画诗意的东西。”

莫言发言

创作转折点来自家乡的一幅油画。“我正好看到了我们老家的油画家画的油画,雪中的红高粱、风中的红高粱,雨中的高粱、火中的高粱,血染的高粱,一系列的高粱形象。”莫言介绍说,这一意象启发他将红高粱作为重要意象贯穿全剧,“歌剧《红高粱》好像在讲九儿、余占鳌的故事,实际上也在讲《红高粱》的故事。”

谈及与作曲家郭文景的合作,莫言不吝赞美之词。“歌剧创作过程当中,我认为作曲家才是第一把(交椅),这不是当着郭老师面捧他,私下我们也这么说。”他还讲述了一段轶事,“当年冼星海写《黄河大合唱》时,肺病很厉害,身体很虚弱,写谱子时体力不支,就向中央有关部门要求每天吃一只鸡,不给鸡吃写不了。后来中央反馈说别人可以不吃鸡,冼星海可以吃鸡,写出来就可以吃鸡。”

艺术讲堂现场

莫言笑言,“去年郭老师体重比现在起码要重5斤,这一年煎熬的胡子也长了,脸也瘦了,身体都苗条了,确实是写音乐太熬人了。”

郭文景:“让更多的人听到莫言家乡茂腔的旋律”

面对在场众多对歌剧艺术稍显感到陌生的学子,郭文景耐心地讲解了歌剧艺术的独特魅力。

“歌剧是所有舞台艺术当中煽情能力最强的,也就是说最擅长的是表达情感和人物的内心。”郭文景举例说,柴可夫斯基根据普希金诗体小说改编的歌剧《奥涅金》中,“塔吉亚娜写信”一场戏极为经典。

“塔吉亚娜是一个很纯朴的姑娘,被大城市来的花花公子整得神魂颠倒、夜不能寐,她就想表达她的爱慕之心她又说不出口——用那个时代的人常用,现在大概也这样,就是写信——从晚上一直写到天亮。柴可夫斯基如法炮制,也是在卧室里面写了一晚上的信,写了整整一场戏,这就是歌剧的特点,没有外部的动作但由于内心非常地复杂,波澜起伏。”

郭文景发言

这位中央音乐学院教授进一步指出,歌剧音乐的发展始终追随着两件事:交响乐与文学进程。“在交响乐方面就是在古典主义之后浪漫主义,描绘性的音乐、有标题的音乐不断地涌现,而且乐队的规模也越来越庞大,交响乐在这个发展的过程强烈地影响到了歌剧,当那种非常交响的音乐完全进入到了歌剧的音乐之中,它就不再是简单的‘歌’。”

“其实大量的经典歌剧不是我们很多人想象的那样,就是在唱歌,而是人的歌唱在交响乐的洪流中间、乐队的洪流中间一起完成叙事,完成人物的心理描写、形象刻画、戏剧冲突。”郭文景强调说。

谈及《红高粱》的音乐创作,郭文景坦言践行“中国风格”对作曲家而言是极高的艺术挑战。“中国太大了,地域辽阔、民族众多,从北方到南方,从东边到西边,都是中国风。而且还有56个民族,风格差异又是非常大的。这你要搁在一个欧洲作曲家身上,得算是不同国家民族的风格。”

国大版歌剧《红高粱》排练照,该剧将于9月27日首演

为此,他向国家大剧院提出的第一个要求就是必须亲赴山东采风。“我在那听到了很多地方戏和地方的说唱,在这个歌剧里面我采用了柳腔、茂腔、山东梆子、胶州秧歌等各种素材。”特别值得一提的是,剧中人物“戴老三”的唱腔较为完整地使用了茂腔。

郭文景表示,虽然莫言的巨大影响力让许多人知道了“茂腔”这个词,但真正听过茂腔的人其实很少。“我很高兴可以通过歌剧让更多的人听到莫言老师家乡茂腔的旋律。”

莫言说要跟郭文景学对领导“发脾气”

对谈中,两位艺术家的默契与相互间的欣赏溢于言表。当被问及此次跨界合作的相互启发时,莫言幽默地说:“首先郭老师是有个性的艺术家,他可以对着国家大剧院的领导‘发脾气’,我不敢,他给我启发,以后对师大的领导我也可以‘发脾气’,以郭老师为榜样。”郭文景则表示,通过歌剧创作的视角重新阅读莫言小说,认识到“他的小说丰满扎实,非常非常棒”。

小说《红高粱家族》书封

当话题转向经典重读的意义时,莫言认为经典之所以能称为经典,是“经过了历史的检验,或者是经过了一代又一代读者检验的作品,它们反映了人类的共同价值与共同情感。”“经典并不是说固定僵化了,像塑料树一样不再生长了,经典作品是不断地与时俱进的,本身有蓬勃的生命力,随着时代的发展而被赋与新的含义。”

他以自己的阅读体验为例:“我20岁时读《战争与和平》跟我70岁时再来读《战争与和平》,对其中的许多情节和故事都会有完全不同的理解。像当年读到老安德列王爷对小安德列公子,那样一种父子之间冷漠的情感表现方式,就感觉到很不可思议、很不可理解,但当我70岁的时候再来读,对老安德列公爵就特别理解。”

郭文景则从艺术创作规律出发,提醒年轻人不要错过真正有价值的东西。“我上大学时刚刚改革开放,很多现代主义的东西涌进中国,耳目一新,完全被迷住了。回忆起来,那时我除了现代主义的东西,贝多芬、莫扎特这些我根本不屑于听,但是几十年过去了,那些很多现代主义的东西一阵风过后也就被淘汰了。”

“我如果上大学时不是只听现代主义的东西,也听贝多芬、莫扎特,可能我后来写的东西会更好,因为那个时候我错过了很多有价值的东西。希望你们不要错过好东西。人家告诉你这是经典,你最好去读,年轻的时候不要错过。”

艺术讲堂现场

本场活动结束后,莫言接受了澎湃新闻记者的采访,对于记者提出请他现场哼唱一段家乡茂腔的请求,他腼腆地表示“这个,太为难了”。“剧中会有一些旋律,我们并不是大段大段完全照搬了茂腔的旋律,而是把其中的一些元素融合了进来。一般人可能听不出来,像我这样听惯了茂腔的耳朵,一听就听出来了。”

“歌剧我其实看得不是太多。之前出国的时候看过《悲惨世界》《西贡小姐》,包括音乐剧《猫》《妈妈咪呀》。去年在国家大剧院看了《漂泊的荷兰人》,瓦格纳歌剧。国产歌剧,我看过郭文景老师的《骆驼祥子》,印象很深,也十分期待这次《红高粱》和他的合作。”莫言说。